三、我國的政府采購

政府采購原本屬于公共財政研究的范疇,只是因為在操作性流程上與企業采購有許多類似之處,因此也是采購領域的重要組成部分。但由于其宗旨不同于企業采購,所以需要有另外的評價體系來分析。以研究公共服務著稱的美國哈佛大學馬斯格雷夫教授認為:任何商品只要被政府采購,就變成了“公共物品”進入“公共服務”范疇,對于公共服務的績效考核并不是政府自己來進行的,而應該由納稅人進行考核的,考核的方式和指標都遠遠超出了純經濟的范疇,教授稱之為“政治程序”。這顯然超出了本報告討論的內容,為此需要把視角局限在政府采購操作性流程管理的范圍。

政府采購最主要的目標:一是落實財政政策,例如支持國內產業、扶持中小企業、保護弱勢群體、保障國家安全等;二是保障公權不被濫用,防止腐敗行為;三是在保證前兩者的前提下,少花錢多辦事,爭取經濟效益。因此政府采購與企業采購最顯著的區別在于績效考核體系的不同。如果說企業采購的考核是以結果為中心,兼顧過程,那么政府采購則是以流程為核心,結果倒是其次的了,因為采購部門只對流程負責,所以會更加關注過程的規范透明,更加關注社會效益。需要特別指出的一點是:社會上對于政府采購中效率低、成本高等問題存有質疑,其中固然有可以提高的余地,但是用企業采購的視角來評價政府采購,是一個誤區。

各國的政府采購盡管會有其特點,但以上三個目標是共同的。事實上,發達國家在如何處理上述三個目標的關系上也經過了一個漫長歷史的探索。以美國為例,早在其建國初期的1761年就頒布了《聯邦采購法》,但是在隨后的近150年期間,崇尚自由競爭的美國人主要采用公開競爭的方式進行政府采購,希望能夠從公平、開放的市場競爭中政府在經濟上也能受益,例如規定采取密封投標作為主要采購方式,只有投標的最低價才能中標等。其間雖然為了杜絕腐敗,也先后出臺了一些法規,但始終把獲取經濟利益的目標看得較重。直到1972年公開競標形式的優先地位才開始動搖,采購形式的多樣性也開始呈現,標志著政府采購終于回歸到把公共的社會效益放在首位的原則上來。為了實現各種采購形式下均能夠體現公眾的社會利益和對于公權的監管,政府立法工作大量增加。1974年美國成立聯邦政府采購政策管理辦公室(OFPP),專門制定政府采購規則。從此,美國的政府采購發展軌跡就集中在該辦公室為主制定的一系列法規建設和相應的機構體系建設。近年來,美國的政府采購強調了對環境的保護,相關的立法主要是倡導“綠色采購”。

歐盟的情況稍有不同。由于歐盟建立了統一的政府采購法規,例如《關于協調公共工程、貨物和服務采購程序的指令》等,各國政府采購政策的獨立性受到一定的約束,因此在降低成本等經濟效益的目標色彩相對重一些。眾多的法規制度是圍繞著采購過程的公平競爭和嚴格監管的要求制定的。

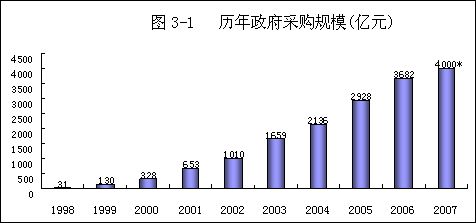

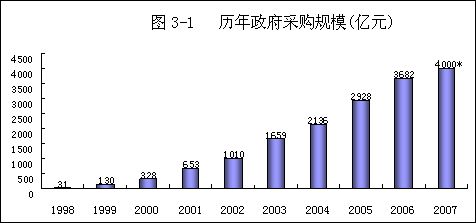

我國是從1996年開始進行政府采購試點工作的,以2003年正式生效的《政府采購法》為起點進入了一個新的發展時期。10多年來政府采購規模增長很快,從1998年以來,每年平均增長約72%(詳見圖3-1)。目前,絕大部分是以公開招標的方式進行的,據2006年的統計,通過公開招標進行的政府采購規模為2489.4億元,占政府采購總規模的67.6%。

數據 2007年為測算數。

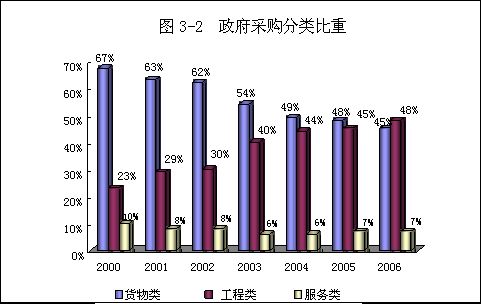

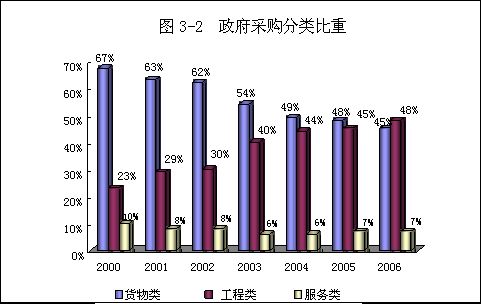

從采購的分類結構來看,貨物類比重逐年下降,目前已經不到50%;工程類采購比重穩步上升,已經占據半壁江山;服務類采購比重較小,不到一成。(詳見圖3-2)

實施政府采購以來,社會效益和經濟效益均已取得明顯的效果,受到政府、百姓、供應商的肯定,表明方向是正確的。當然也還存在不少問題,從立法到具體操作以及相關的理論研究都還有很長的路要走。如果把政府采購與企業采購做一個對比,可以看出政府采購的管理側重在流程管理,采購需求的管理幾乎不涉及,供應商的管理也比較簡單。因此近期政府采購的發展重點仍將以操作性的流程管理為中心,以法律法規體系的建設為主要形式。

目前,構成我國政府采購的基礎法律框架就是《招標投標法》與《政府采購法》,在此基礎上形成的配套規章制度基本上適應我國目前政府采購的實際需要。未來的建設主要體現在幾個方面:

第一,完善現有政府采購體系。首先是完善相關的規章制度。我國目前納入政府采購的范圍還不夠廣,除了規定的商品目錄應進一步拓展,還要加強工程采購和服務采購的規范化管理,落實實施細則。協調地方政府采購的法規和政策,避免過度的地方保護和無序競爭。

第二,探討采購形式的發展。以招投標為主的政府采購存在形式單一、功能不足的問題,在實踐中不能完全適應要求,例如醫藥采購的實踐中,出現了設備購置費用過低導致日常使用成本增加、治療效果不佳的矛盾。這些問題需要結合經濟的發展、管理體制的改革,進一步探索政府采購的發展。

第三,當前在科學發展觀的要求下,對如何實現綠色采購,如何推進節能減排,如何在采購環節支持政府的應急系統建設等,提出了一系列的新課題。

第四,通過信息化技術,改善流程,進一步提高政府采購的效率和透明度。

第五,深入研究政府招標的開放戰略。我國正在參與世界貿易組織《政府采購協議》(GPA)的談判,政府采購的開放也勢在必行,對此應做好充分準備。

四、對推動我國采購發展的思考

(一)推進我國采購/供應鏈發展的基本力量

推動我國采購與供應鏈發展的主要力量是企業和企業中從事采購與供應鏈管理的專業人士。從社會上看,在我國定位在采購/供應鏈領域的全國性行業組織不多,活躍的有兩類群體:第一類是一批以采購經理為服務對象的咨詢公司、采購沙龍、采購經理人俱樂部等。他們以國外成熟的采購/供應鏈理論體系為基礎,結合一些國內實際開展業務培訓、國外認證體系的代理、經驗交流等活動,對我國采購領域的發展起到了積極的推動作用,也形成了一批在業內比較有影響的專家。這些專家大多在跨國公司的采購領域任過職,又與國內外采購/供應鏈學術界保持著密切的聯系,具有理論聯系實際的優勢。第二類是以院校的教授專家為代表,特別是那些開設了采購/供應鏈學科的一些著名大學,例如清華大學、上海交通大學、華中科技大學、北京大學、南開大學、上海海事大學、北京物資學院等,他們不僅與國外的著名院校建立了密切的合作關系,在國內也成為采購/供應鏈學科建設的領先者,并各具專業特色。以上兩類活躍的社會力量正是目前推進我國采購與供應鏈管理現代化的中堅力量。在業務內容方面,前者以采購實踐為重點,引入了供應鏈的理念加以應用;后者則以供應鏈理論體系為重點,因此形成了不盡相同的客戶群體。

在我國以服務于采購為宗旨的全國性行業協會不多,其中中國物流與采購聯合會是最大的行業組織,是國際采購聯盟的副主席單位、亞洲采購聯盟的主席單位。旗下設立的“采購與供應鏈管理專業委員會”,專門負責采購與供應鏈管理的調查研究、培訓認證以及相關的服務。中國物流與采購聯合會已經引進了美國供應管理協會(ISM)的注冊采購經理(C.P.M)和世貿組織的國際貿易中心(ITC)授權的采購經理培訓、認證項目。此外近年來國外的一些機構紛紛進入中國開展采購與供應鏈管理的商業性培訓、認證、論壇、會展等活動,水平參差不齊,還有一些甚至是非法的。

綜上所述,迄今為止我國在采購領域還存在不少問題,工作目標不夠清晰、思路不夠明確、效果也不夠明顯,主要原因是:各部分力量之間各自為政,處于競爭多于合作的狀態;市場定位偏于高級的供應鏈管理,對傳統采購的改造重視不夠;商業性活動較多,基礎性建設不足。現在應該整合一切社會資源,共同合作,從我國的國情出發,加強基礎性工作,從而能夠在整體上推動我國的采購事業,使之進入一個穩定、快速的發展時期。

(二)發展目標和重點

近年來在發達國家采購理論已經融入進供應鏈管理理論中。2006年美國供應管理協會推出注冊供應管理師(Certified Professional in Supply Management,簡稱C.P.S.M.)培訓認證體系,取代自1974年以來一直運行的注冊采購經理(Certified Purchasing Manager, 簡稱C.P.M.)體系,并宣布從2013年開始將完全中止C.P.M.體系的運行,標志著采購的發展全面進入供應鏈時代。但是從我國的實踐來看,絕大多數企業還無法跨越傳統采購發展專業化、規范化、集約化的歷史階段。我們必須從我國的實際出發,借鑒國際上采購發展的規律和供應鏈管理的最新成果,把改造我國企業現有的采購管理作為主要目標。

從內容上來看,要在三個層面上取得實實在在的發展:一是在基礎層面要建立既與國際接軌,又符合中國國情實際的采購/供應鏈理論知識體系,這是指導其他各方面工作的依據;二是大力推進企業的采購集約化、規范化,應形成采購績效評估的標準以及典型解決方案,建立行業標桿,特別是推動大型企業、各行業的龍頭企業開展績效評估,有效提升采購管理水平;三是大力開展采購從業人員的培訓,建立我國采購領域內統一的職業資格認證制度,提升采購專業人士的知識、技能與水準。

中國物流與采購聯合會是采購領域最大的行業協會之一,有責任在推進我國采購和供應鏈管理的發展中作出應有的貢獻。為實現上述三方面的目標,聯合會近期要重點做好以下幾項工作:

第一,中國物流與采購聯合會將進行每年一次的采購調查和采購發展報告的編寫出版。從掌握采購現狀的權威數據入手,分析不同發展時期的問題和趨勢,從總體上提出發展評估和建議。

第二,組織有關專家研究和建立中國的采購/供應鏈理論知識體系,在引進、消化國際發達國家經驗的同時,特別是要認真研究我國的采購實踐和創新,明確理論體系中如何反映中國國情的特殊要求。

第三,根據我國產業發展與集約化進程的具體情況,選擇一些行業、企業,通過典型案例和示范工程的形式,大力宣傳采購/供應鏈管理的理念和方法。重點是推出采購與供應管理的績效考核指標體系,開展行業、企業采購與供應管理的績效評估,樹立行業標桿,提高企業重視采購管理的重要性,提升管理水平。

第四,在已有的C.P.M.和ITC等國外培訓體系的基礎上,探討建立我國統一的職業資格認證體系的建設問題。

第五,中國物流與采購聯合會要加強與國內采購領域的各培訓機構、咨詢機構和專家學者的聯系,聯合社會一切資源,逐步形成一支推進我國采購與供應管理現代化工作的骨干隊伍。同時也要加強與國際采購界的交流與合作,從一開始就要做到高起點,并立足于長遠。(全文完)

執筆:戴定一、吳志惠

參考文獻

1、Michiel R.Leenders & Harold E.Fearon:《采購與供應管理》 張杰,張群譯,機械工業出版社,2001年

2、美國供應管理協會2007年年會資料

3、中國物流與采購聯合會:《中國企業采購發展現狀與政策研究報告》(2007年)

4、中國物流與采購聯合會:《中國制造業供應鏈管理報告》,《中國物流發展報告(2004-2005)》 中國物資出版社 2005年

5、吳敬璉:《市場化改革:從哪里來,到哪里去?》中國經濟時報,2008年9月1日

6、丁俊發:《中國流通》,中國人民大學出版社 2006年

7、David Simchi-Levi, Philip Kaminsky, Edith SImchi-Levi: 《Designing and Managing the Supply Chain》3rd edition, McGraw-Hill, 2008

8、謝勤龍、王誠、崔偉:《企業采購業務運作精要》 機械工業出版社, 2005年

9、邁克爾•曾伯格《經濟學大師的人生哲學》,商務印書館, 2002年

10、政府采購網:www.ccgp.com