公司的全球供應鏈及戰略采購會議之后,對供應鏈管理的核心有了更為清晰的認識,用兩個詞來概括,那就是:系統、平衡。

有人說,供應鏈管理的終極目標就像柏拉圖式的理想狀態。雖然不能否認其實現的可能性,但至少在現階段是缺乏現實可行性的,因為過程中所碰到的問題是實際經營管理中難以逾越的障礙。作為供應鏈中的從業者,總結幾條我對供應鏈的理解,這也是在現實與理想中碰撞出來的“火星”。(不敢用“火花”來形容,這些觀點算不上什么睿智的真理,也不是什么具有知識產權的獨家理論,也許早已是供應鏈專家的過時論斷。)

之一:供應鏈的效率取決于其中某個環節的地位。

供應鏈的變革往往是由強勢的一方推動的,集成、協同取決于企業的戰略地位。與地位相匹配的是資源,是主動權,控制權。

在現實的商業環境中,店大欺客、客大欺商是真實存在的。就彩電產業價值鏈而言,上游的Panel、彩管、IC等關鍵材料供應商往往占居主動地位,于整機廠商,材料漲價,或配額傾斜,就會造成這條價值鏈的波動。在大陸家電市場日益被幾家連鎖寡頭壟斷的今天,商業環境管理混亂,名目繁多的費用早已成為家電廠商的夢魘。作為身處中間的整機廠商,“夾心餅干”的滋味并不好受,上有供應商長達100多天的采購提前期,下有零售商48小時的響應速度和各種補貼要求,與他們談戰略協同,難度不小。Dell是全球PC業界的巨頭,它的原材料庫存周轉僅5-7天,這么快的周轉卻主要受CPU庫存影響,因為Intel不買Dell的帳。

宏觀上,價值鏈、供應鏈存在這種現象;從微觀來看,一個企業的內部,職能形態如同春秋戰國的諸侯割據,某一項工作效率的高低,取決于某個職能在公司的地位,典型的中國管理文化盛行的公司尤為如此。當然,某一職能不可能永遠占據主導地位,也會隨著某個階段公司戰略導向的調整而變化,具有動態特征。

供應鏈管理的目標是實現價值鏈的增值,而此消彼長的博弈加劇了系統無效率,內外部復雜的競合關系,往往讓“系統成本最優”成為一句空話。

之二:供應鏈管理的關鍵是透明,消滅不確定因素。

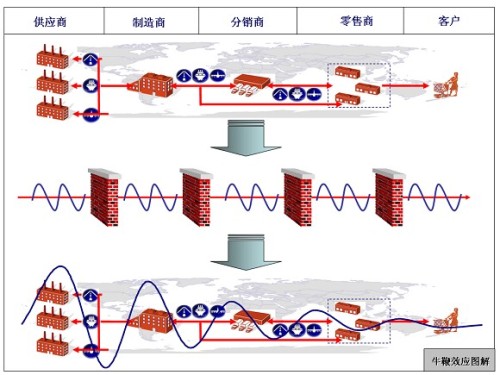

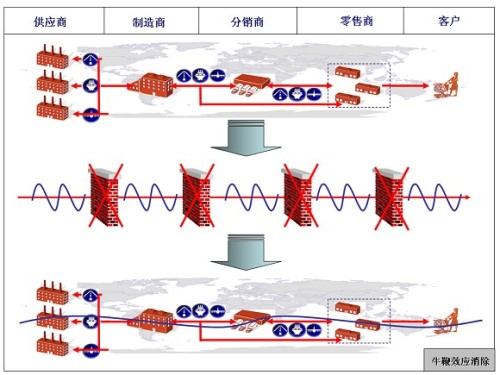

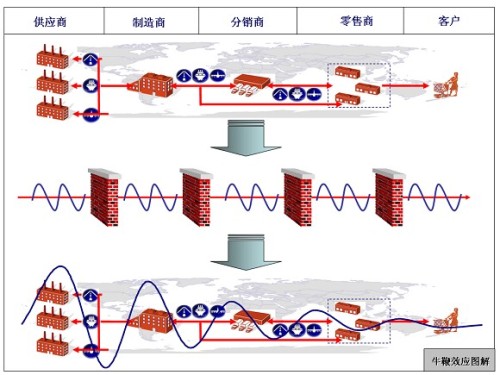

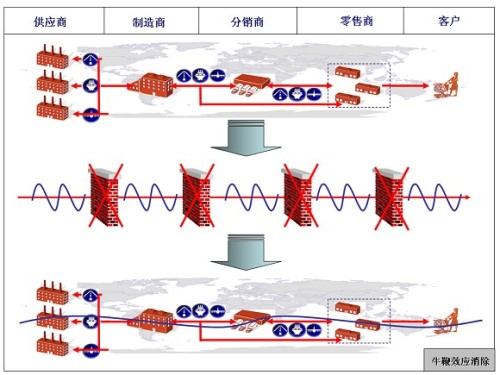

價值鏈的特征是分工協作,層級越多,管理的難度越大。相互的博弈使各環節間產生了眾多無形的墻和無人承擔的責任。

當各環節的壁壘和不確定性產生時,整個系統就出現了無效率,這是大多數產業供應鏈狀態的基本表現。各個環節之間信息不透明,大家都擅長做“隔墻扔磚頭”的工作。為了避免承擔責任,保證本環節利益最大化,便為自己預留了足夠的緩沖余地。當需求發生變化時,某個環節的輕微波動,可能導致整條供應鏈的劇烈震蕩,當傳遞到最上游,早已分不清真正的需求是什么了。這就是“牛鞭效應”。

供應鏈解決方案提供商i2技術公司認為,實施供應鏈管理,關鍵在于增加各環節的可視性。在供應鏈管理思維的框架下,應以信息透明和迅速傳遞為基礎,推倒環節之間的壁壘,控制波動,消滅不確定性的生成來源。作為產業鏈中的一個分工環節,企業內部的管理導向和手段(如KPI)需要密切配合,以確保朝這個方向穩步邁近。

經營活動本身具有動態性質,管理手段并無對錯之分,衡量其有效性的標準只有時間。

之三:所謂系統成本最優,就是在成本與滿意度之間的平衡。

在沒有革命性的新材料突破半導體之前,風靡多年的摩爾定律正逐漸失效,Intel無法再用提升主頻的方式來創造新的CPU,只能從數量級上做出改善,所以就有了雙核。相信接下來,4核、8核、……、X核都會出來。衡量有效性的辦法無非是平衡“舍”和“得”,Intel為了確保地位不得不降低客戶對CPU的預期來維持經營。

在供應鏈領域,企業之間和企業內部的協作無不都是在成本和客戶滿意度之間進行平衡,對某些要素做出犧牲是某個時刻的必要舉措。客戶滿意度是由品質和管理成本累加起來的,并非越高越好。面對混亂的狀態,需要對整個鏈條的劇烈波動進行控制,所以有時需要部分環節做出讓步和犧牲。

以彩電產業為例,市場競爭加劇,銷量下滑,毛利下降,作為需求來源的客戶端(對制造商而言,客戶端包含客戶、分銷商、零售商),需要承擔起真實傳遞需求的責任。但另一方面,客戶是制造商的上帝,面對復雜多變的需求,需求波動的壓力需要制造商自己化解,承擔將短期的需求轉化為向上游原材料供應商的中長期需求的責任。比如北美市場的沃爾瑪,給到整機制造廠商的需求預測僅有2周,而整機廠商向原材料供應商擔至少需要提供12周以上的滾動預測。這時,在制造商內部,統一決策管理下的各環節的默契配合是至關重要的。

面對供應鏈上眾多棘手的問題,專業咨詢機構一般都會把系統收益最大化做為最高優先級的目標,例如,在康佳的供應鏈優化方案中,畢博咨詢公司建議短期內要求部分環節增壓以降低系統無效率;換言之,就是降低部分環節的滿意度,來提升系統收益。

系統性問題大多源自戰略規劃,平衡是模糊狀態下的無奈之舉。從大的產業環境來看,中國彩電制造商的日子不再像3~5年前那么滋潤,企業的戰略規劃和儲備遠遠跟不上產業趨勢的變化速度。平板電視的迅速興起,讓默守陳規的經營者得到慘痛的教訓;市場終端連年用價格屠刀展開肉搏,惡性競爭導致獲利空間越來越小;另外,過去寄于厚望的產品設計成本和制造費用已無太多的壓縮空間,另因人民幣升值,致使在海外新興市場的競爭力迅速下降,基于降低成本和控制費用的盈利模式逐漸失去有效性。國內彩電整機廠商何去何從,除了我們要設計優化基于全球視野的供應鏈外,更深層次的宏觀產業戰略問題可能是這個產業鏈各環節的決策層需要思考的問題。◆