本章執筆 荊林波 蘇會燕

一、中國流通領域改革和發展30年的主要成績

1.社會主義市場化經濟體制初步建立

經過不斷探索與創新,我國成功實現了從高度集中的計劃經濟體制到充滿活力的社會主義市場化經濟體制、從封閉半封閉到全方位開放的偉大歷史轉折。當然,如何測定市場化程度至今仍然存在分歧。《中國市場化與經濟增長》一書主編、澳大利亞國立大學宋立剛教授指出,中國市場化還沒有完結,市場化將成為決定未來經濟增長的動力,而中國的改革進程與未來經濟的增長速度,在相當程度上取決于進一步的市場化,目前,中國市場化進程對經濟增長貢獻達2.4%。

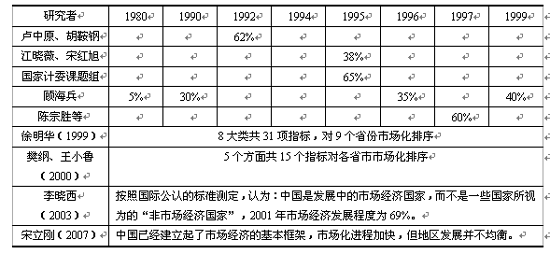

表17.1 學術界研究市場化問題的情況

資料來源:根據相關研究整理。

2.國內市場容量迅速擴大,豐富了市場供應

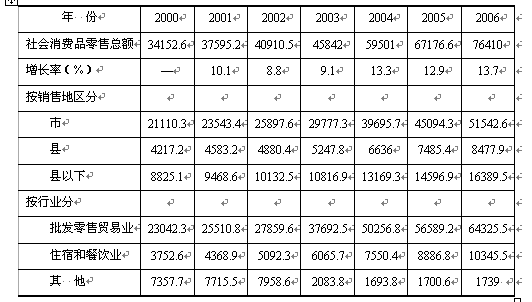

中國已成為亞太地區乃至全世界最具增長潛力的市場之一。社會商品零售總額從1990年的8300億元增加到2006年的76410億元,在16年間,中國的零售市場規模擴大了9倍。特別是加入世界貿易組織后,社會商品零售總額從2001年的37595億元增長到2006年的76410億元,5年間翻了一番多。單看批發零售貿易業,營業額也從2001年的25510億元增長到2006年的64325億元,增長了152%。如表17.2所示。

表17.2 2000~2006年社會消費品零售總額

數據來源:中華人民共和國國家統計局。

2007年全社會消費品零售總額89210億元,比上年增長16.8%,提高3.1個百分點。分城鄉看,城市消費品零售額60411億元,增長17.2%,加快2.9個百分點;縣及縣以下消費品零售額28799億元,增長15.8%,加快3.2個百分點。分行業看,批發和零售業增長16.7%,住宿和餐飲業增長19.4%。限額以上批發和零售業大類商品零售中,石油及制品類、汽車類、建筑及裝潢材料類、家具類、家用電器和音像器材類、服裝鞋帽、針紡織品類、化妝品類、體育娛樂用品類均增長20%以上。

3.批發業與零售業獲得穩步增長

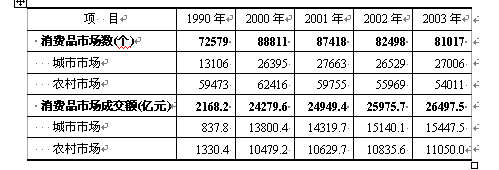

1990~2000年,農村與城市消費品市場數量和消費品市場成交額大體上都增長了十倍。進入21世紀后,不論農村市場還是城市市場,消費品市場數量有所減少,但市場成交額卻穩步增加,說明市場的平均規模增大了。消費品市場數及成交額如表17.3所示,2005年批發業基本狀況如表17.4所示,2005年零售業基本狀況如表17.5所示,2005~2006年按業態分限額以上連鎖零售企業狀況如表17.6所示。

表17.3 消費品市場數及成交額

數據來源:中華人民共和國國家統計局。

表17.4 2005年批發業基本狀況

資料來源:國家統計局編:《中國統計年鑒—2006》,中國統計出版社2006年版。

表17.5 2005年零售業基本狀況

資料來源:國家統計局編:《中國統計年鑒—2006》,中國統計出版社2006年版。

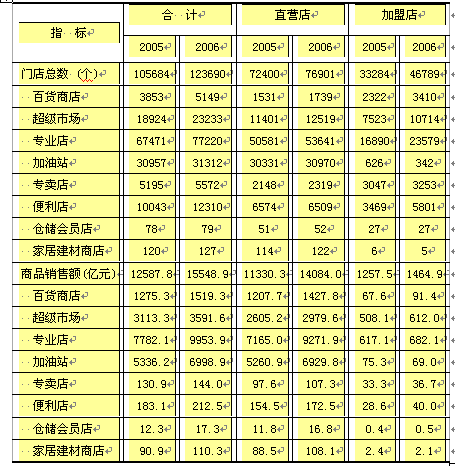

表17.6 2005~2006年按業態分限額以上連鎖零售企業狀況

資料來源:國家統計局,《中國統計年鑒—2007》,中國統計出版社2007年版,第696頁。

4.連鎖經營方式發展迅速

隨著中國零售業對外開放的加深,連鎖經營方式在中國迅速發展起來;而且國外先進的各種零售業態也先后進入我國,超級市場、便利店、專賣店、等新的業態形式層出不窮。1996年上海、北京連鎖企業實現的銷售額占當地社會商品零售總額的比重分別達到30%和18%。2003年底,全國各種形式的連鎖公司已達5000多家,經營網點100000多家,2003年銷售額增長52%。2002年限額以上連鎖零售業銷售額在零售業銷售總額中所占的比重為31.28%,2003年這個比重就上升到40.03%;2002~2006年,限額以上連鎖零售業銷售額分別達到2658.3億元、4258.6億元、5580.7億元、12587.8億元、15548.9億元,連鎖零售業在我國零售業中的地位越來越重要。2006年,限額以上連鎖零售業門店總數123690個,營業面積9549.7萬平方米,從業人員176.5萬人,銷售額15548.9億元,零售額10499.4億元 。

2005~2006年,限額以上連鎖零售業營業面積增長的比重(9.9%)小于門店總數的增長(17.0%),說明單店的規模有了降低;而且從業人員的增長(10.2%)比重小于門店總數的增長(18.0%),說明從業人員效率的提高。在這幾個指標當中,銷售額的增長比重最大,達到23.5%,連鎖零售業不論在單位面積的零售額方面,還是在平均每個從業人員零售額方面的效率都有了提高。

我國零售業態已突破以往百貨商店一統天下的格局,出現了超市、折扣店、便利店、倉儲店、專賣店、連鎖店等多種新的業態形式,超級市場和專業店占了主要地位。在連鎖零售企業的各種業態中,超級市場零售額所占的比重最大,2002年在總零售額2209億元中是1098億元,2003年在總零售額2890億元中是1442億元,基本占據一半的比重。其次是專業店和百貨店。不論是內資企業和港澳臺商投資企業還是外商投資企業,在不同零售業態的門店數量方面,超級市場和專業店是數量最多的,百貨店所占的比重下降了很多。如表17.7所示。

表17.7 2005~2006年各業態限額以上連鎖零售企業基本情況

數據來源:中華人民共和國國家統計局。

5.物流領域獲得了長足的發展

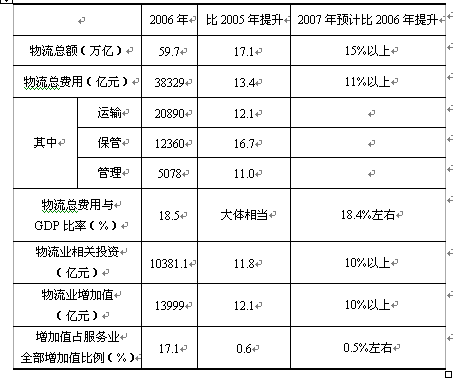

長期以來,中國物流市場是在中國對外貿易快速發展的推動下逐步發展壯大的,而中國物流產業能夠良好增長主要得益于中國具有勞動力成本低等方面的比較優勢,從而形成勞動密集型的物流產業結構。根據國家發改委、國家統計局發布的社會物流統計制度,以及中國物流與采購聯合會、中國物流信息中心統計結果,2006年物流業的發展見表17.8。

表17.8 中國物流產業發展狀況

說明:①由于中國國民經濟處于高增長區間,社會物流總額保持快速增長,工業品物流總額(增長16.4%)與進口物流總額(增長25.2%)的增長,是推動物流總額增長的主要因素。②物流業增加值增長12.1%,占服務業全部增加值的比例從2005年的16.5%提升到17.1%,說明物流業在服務業中的主體地位。③由于能源費用上升,使2006年運輸費增長12.1%;庫存上升與配送業務增加,保管費用上升16.7%。物流總費用與GDP的比率與去年基本持平,略有下降。④全球貿易中90%以上貨物是通過海上運輸完成的,中國海運服務需求量大,但運力不足。2005年,中國服務貿易中的運輸服務逆差額達130.2億美元,約為中國服務貿易逆差總額的1.4倍,2006年仍然如此,說明中國物流企業還沒有能力進入國際產業鏈中的高端服務領域。

數據來源:中國物流學會,2007年1月。

整合與細分成為中國第三方物流的主旋律,突出表現在五個方面:制造企業與流通企業物流外包釋放速度加快;第三方物流市場逐步細分;第三方物流企業發展迅速,占物流市場的比例有所提高;物流企業資產整合、重組、上市,重新洗牌已經開始;區域物流、產業集群物流成為物流探索新的重點。此外,量化分析指標逐步發揮作用。比如,采購經理指數(PMI)與相關的工業經濟指標之間存在較強的正相關,可以及時監測和預測經濟與商業活動的發展變化趨勢。

6.餐飲產業進入品牌化和規模化的發展階段

通過社會化投入和市場化競爭,我國餐飲業已由規模小、網點少、設施簡陋、對國民經濟貢獻率低的小行業,發展成為規模不斷擴大、增長勢頭持續強勁、對社會經濟和人民生活具有較強影響力的重要行業,在滿足人民生活需求和服務于社會經濟發展中起到重要作用,為國民經濟發展做出了突出貢獻。1978年全國餐飲業零售額僅為54.8億元,到1998年餐飲業的零售額達到2816.4億元,比1978年增長了50倍。2005年餐飲業零售額實現8886.8億元,同比增長17.7%,比上年凈增1336億元,高出社會消費品零售總額增幅4.8個百分點,占社會消費品零售總額的比重達到13.2%,對社會消費品零售總額的增長貢獻率和拉動率分別為17.4%和2.3%。2006年達到10345.5億元,比同期GDP增速高出2.7個百分點,2010年全國餐飲業零售額將達到2萬億元左右 。餐飲業的快速持續發展,行業總體規模日益擴大,拉動消費、繁榮市場、安置就業和帶動產業經濟發展的能力越來越突出,在國民經濟中的地位和作用明顯提升和加強。

圖17.1 餐飲業與社會零總額的增長速度

資料來源:商務部新聞辦公室,2006年3月。

二、中國流通領域改革和發展30年的基本經驗

改革開放以來我們取得一切成績和進步的根本原因,歸結起來就是:開辟了中國特色社會主義道路,形成了中國特色社會主義理論體系。高舉中國特色社會主義偉大旗幟,最根本的就是要堅持這條道路和這個理論體系。具體而言,中國流通領域的改革得益于:

第一,堅定不移地堅持市場化改革進程。對于一個高度集中的計劃經濟國家而言,要完成市場化的改革是無比困難的。正如中國人民大學楊瑞龍所分析的,“一個中央集權型的計劃經濟國家有可能成功地向市場經濟體制漸進過渡的現實路徑是:改革之初的中央政府主導型的改革方式逐步向地方政府主導的改革方式轉變,并隨著排他性產權的逐步確立,最終過渡到與市場經濟內在要求相一致的需求誘致型改革方式,從而完成向市場經濟體制的過渡。”

第二,循序漸進,采取漸進式流通體制改革,而沒有急于冒進。自1978年提出社會主義經濟體制改革以來,中國的經濟體制改革越走過了30年的歷程,大致經歷了“計劃經濟為主,市場調節為輔”、“有計劃的商品經濟”和“社會主義市場經濟”三個階段,這種階段式的變革,不僅適應了當時的經濟發展水平,而且適應了人們對一個新生事物的認識過程。

第三,流通企業不斷從與外資的競爭中獲取新的增長動力,逐步形成了自身的良性循環機制,尤其是涌現出一大批優秀的批發零售企業、物流企業和餐飲企業。

其他的經驗還包括:對價格體制的改革穩健而沒有引發全社會的通貨膨脹;經濟高速增長過程中,在商品供應相對充足的前提下,考慮調整商品流通、供應與儲備等問題;理論研究與實踐改革同時并進,相互促進,互為推動;等等。

摘自《發展和改革藍皮書》